घर आता सिनेमा और हमारी करेली की टॉकीज

पिछले पांच महीने से ज्योति टॉकीज पर वीरानी छाई है. ना तो पोस्टर है और ना दीवाने दर्शकों की भीड़.

भोपाल में एमपी नगर चौराहे से गुजरते वक़्त जो अपना हमेशा का काम होता है, वो यह की नजरें घुमा कर यह देखना की ज्योति टॉकीज में कौन सा सिनेमा लगा है और उसका पोस्टर कैसा है, ये अपने बचपन की आदत है, सिनेमा के पोस्टरों को निहारना और उनमें लिखे एक एक शब्द को याद हो जाने की हद तक पढ़ना.

निर्माता निर्देशक से लेकर पटकथा लेखक संगीतकार गीतकार और वितरक तक के नाम इसी आदत के चलते आज तक याद हैं. मगर पिछले पांच महीने से ज्योति टॉकीज पर वीरानी छाई है. ना तो पोस्टर है और ना दीवाने दर्शकों की भीड़. जब ये बात हमने दुखी होकर बेटू को बताई तो उसने सामने रख दिया स्ट्रीमिंग डिवाइस, जिसे टीवी में लगाते ही सेंकड़ों चैनल और हजारों फ़िल्में हाजिर हो जाती हैं, उसने चहक कर कहा अब ये है सिनेमा देखने का मजा.

हमने मन ही मन कहा की ये मजा भी कोई मजा है लल्लू. मजा तो वो था जब शाम होते ही हमारे करेली कस्बे की श्याम सवाक चित्रशाला में ओम जय जगदीश हरे... स्वामी जय जगदीश हरे... वाली आरती लाउडस्पीकर पर बजने लगती थी. सब जान जाते थे कि आधे घंटे बाद ही हमारे पड़ोस की श्याम टॉकीज में शाम छह का शो शुरू होने वाला है.

श्याम टॉकीज में आज कौन सी फिल्म चल रही है और आने वाले दिनों में कौन सी आने वाली है ये बताने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर एक दो खास जगहों पर फिल्मों के छोटे बड़े पोस्टर लगे होते थे. टॉकीज के बाहर सबसे ज्यादा भीड़ इन फिल्मी पोस्टरों को देखने के लिये ही लगती थी. जिनको फिल्म देखनी है वो और जिनको नहीं देखनी है वो भी इन पोस्टरों को निहार कर फिल्म की कहानी की कल्पना करते रहते थे.

पोस्टर लगने के पास ही बनी हुयी थी दो खिडकियां जो आमतौर पर दिन भर सन्नाटे में डूबी रहती थीं मगर शो शुरू होने के एक घंटे पहले से ये अच्छे खासे अखाड़े में बदल जाती थीं. दरअसल ये टिकट खिड़की होती थीं जहां हाथ डाल कर टिकट लेने के लिए बहुत छोटा सा छेद होता था. जिनमें अक्सर टिकट लेने के दौरान जब एक साथ दो या तीन लोग हाथ डाल देते थे तो उनके हाथ फंस जाते थे और चीख चिल्लाहट मच जाती थी. गाली गलौच शुरू हो जाती थी और फिल्म में मारधाड़ तो पर्दे पर होती थी मगर यहां पर लाइव ढिशुम ढिशुम देखने को मिल जाती थी. टिकट खिड़की पर ये मारामारी शो शुरू होने के एक घंटे पहले से लेकर शो शुरू होने तक होती थी उसके बाद यहां फिर दिन भर के लिए शांति छा जाती थी.

उन दिनों सिनेमा हॉल में दर्शकों के बैठने की कई क्लास होती थीं. पांच रुपये में पर्दे के पास लंबी बेंच वाली फर्स्ट क्लास, फिर दस रूप्ये में बीच में बनी लकड़ी की कुर्सियों वाली सेकंड क्लास और पंद्रह रूप्ये वाली थोड़ी आरामदायक रिगजिन की कुर्सियों वाली थर्ड क्लास के बाद नंबर आता था बालकनी और बाद में बॉक्स भी बनने लगे थे.

बालकनी यानि की छत पर बनी क्लास में बीस रूप्ये लगते थे ओर वो सबसे अच्छी क्लास मानी जाती थी जिसमें आने जाने का रास्ता अलग ही होता था. इन सारी क्लासों के बीच में एक क्लास और होती थी जिसे लेडिज क्लास कहते थे. ये थर्ड क्लास के पीछे होती थी और फिल्म शुरू होने के पहले तक यहां पर काले पर्दे टंगे रहते थे जो फिल्म शुरू होने पर ही खुलते थे.

हर क्लास में एक गेटकीपर होते थे और लेडिज़ में हमारी श्याम टॉकीज में तेज तर्रार बुजुर्ग महिला गेटकीपर होती थी जो बीच बीच में ऐसी आवाज भी लगाती थी ओ मुन्नू की मम्मी ये मुन्नू के पापा आए हैं घर की चाबी मांग रहे हैं. फिर कोई औरत आती और उस महिला को चाबी थमाती जो वो गेटकीपर महिला बाहर खड़े शख्स को पहुंचाती. ये माना जाता था कि वो महिला गेटकीपर सिनेमा देखने आने वाली सारी महिलाओं और उनके पतियों को जानती है तभी सिनेमा के बीच वो संदेश का लेनदेन करने वाली ऐसी समाज सेवा भी करती.

इन सारी दर्शकों की क्लास में मजे की बात ये है कि तब सिनेमाहाल इतने छोटे होते थे कि इंटरवल में फिल्म देखने आये लोगों को टॉकीज से बाहर आकर ही चना चबाना, चाट पकौड़ी, मूंगफली और हल्के होने के लिए जाना पडता था. तो जाने से पहले इन दर्शकों को एक गेटपास दिया जाता था जिसमें उस क्लास का नाम होता था.

हर क्लास के गेटपास का रंग अलग अलग होता था. बाहर से अंदर आने पर ये पास दिखाना होता था तभी आपको अंदर आना मिलता था. कई बार ऐसा भी होता था कि आप इंटरवल से लौटे हैं तो आपकी सीट पर कोई और महाशय मूंगफली छीलते हुए फिल्म देख रहे होते हैं. कुछ कहने पर कहते यार इतनी कुर्सियां खाली पड़ी है और कहीं जाकर बैठ जाओ ना या यहीं तुमने नाम लिखा लिया है. तब सीटों के नंबर शुरू नहीं हुए थे. इसलिए ये दादागिरी भी झेलना पड़ती थी.

बालकनी के ठीक पीछे होता था सिनेमा के प्रोजेक्टर का कमरा. तब फिल्में रील पर चलती थीं. इन रीलों के बंडल बक्से में आते थे. लंबे से उंचे प्रोजेक्टर पर ये रीलें एक फ्रेम में कस कर घुमायी जाती थी और उनके पीछे से पड़ने वाले कार्बन की दो पतली राड से निकलने वाली रोशनी के दम पर पर्दे पर रीलों का अक्स आता था. कई बार ये कार्बन रॉड जल्दी जल जाते थे तो पर्दे पर प्रकाश कम हो जाता था तो दर्शक हल्ला करते थे और फिर ये रोशनी एडजस्ट की जाती थी. अब जैसे जहां पर दो प्रोजेक्टर लगे होते थे. एक प्रोजेक्टर पर लगी फिल्म खत्म होते होते दूसरे प्रोजेक्टर की रील शुरू हो जाती थी दर्शकों को पता ही नहीं चल पाता था. तो इसी प्रोजेक्टर रूम में हुआ करते थे हमारी श्याम टॉकीज के ऑपरेटर श्याम बहरे. हम रोज शाम को टॉकीज की सीढ़ियों पर श्यामलाल को कार्बन की दो राड लेकर जाते हुए देखते थे.

हम सब श्याम बहरे की किस्मत से रश्क करते थे कि क्या किस्मत पायी है सारी फिल्में सबसे पहले देख लेते हैं और रोज देखते हैं. बचपन में बड़े होकर हम भी श्यामलाल जैसे फिल्म चलाने वाले बनना चाहते थे. मेरा घर सिनेमा हॉल के बगल में ही था घर के आंगन से सिनेमा के डायलॉग्स सुनाई देते थे और हम चुपचाप पीछे बैठकर पर्दे पर क्या चल रहा है इसका आनंद लेते थे. घर पर जब कोई पूछता था कि बड़े होकर क्या बनोगे तो हम गर्व से कहते थे हमें भी फिल्म चलाने वाला श्याम बहरे बनना है. चलो हम श्यामलाल तो नहीं मगर श्यामलाल पर लिखने वाले बन ही गए.

(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है)

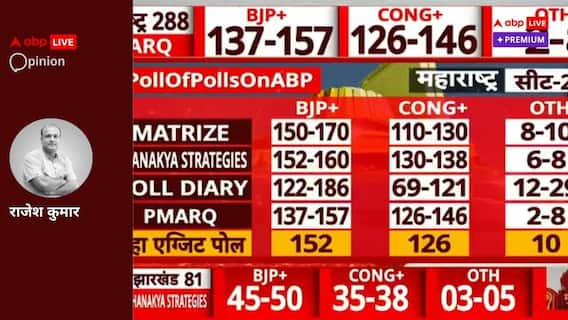

“ Exit Poll: महाराष्ट्र में दरार का मिला फायदा तो झारखंड में चल गया बीजेपी का 'आदिवासी कार्ड'

“ Exit Poll: महाराष्ट्र में दरार का मिला फायदा तो झारखंड में चल गया बीजेपी का 'आदिवासी कार्ड'

ट्रेंडिंग न्यूज

टॉप हेडलाइंस