लोक सभा चुनाव में जनता के मुद्दों को मिलेगी जगह या सियासी नूरा-कुश्ती में उलझकर रह जाएंगे आम लोग

लोक सभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हुए एक हफ़्ता हो चुका है. पूरा देश मतगणना के दिन या'नी 4 जून तक चुनावी ख़ुमारी में डूबा रहेगा. 18वीं लोक सभा के लिए चुनाव कार्यक्रमों का एलान 16 मार्च को कर दिया गया था. इस बार 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरण में मतदान होगा. आम चुनाव के मद्द-ए-नज़र पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है. अगले ढाई महीने का समय देश के नागरिकों के लिए क़ाफी महत्वपूर्ण है.

राजनीतिक दलों के साथ ही उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता ज़ोर-शोर से प्रचार अभियान में जुटे हैं. अपने-अपने हिसाब से चुनावी विमर्श तय कर रहे हैं और उनके आधार पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं. लोकतांत्रिक ढाँचे के तहत संसदीय व्यवस्था में आम चुनाव का सिर्फ़ राजनीतिक महत्व नहीं होता है. इसका नागरिक महत्व कहीं अधिक मायने रखता है. आम चुनाव की प्रासंगिकता नागरिकों के लिहाज़ से अधिक महत्वपूर्ण है. इसी चुनाव से देश के साथ ही संपूर्ण देशवासियों का भविष्य तय होता है.

चुनाव में आम जनता से संबंधित मुद्दों का महत्व

इस लिहाज़ से चुनाव में आम जनता से संबंधित मुद्दों का सर्वाधिक महत्व होना चाहिए. हालाँकि राजनीतिक नूरा-कुश्ती में ऐसा हो नहीं पाता है. लोक सभा चुनाव का पूरा माहौल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के इर्द-गिर्द सिमटकर रह जाता है. इस बार भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर दिख रही है. पूरे देश के नागरिकों के लिए पाँच साल में एक बार यह मौक़ा आता है. इस मौक़े पर वे अपनी बात और अपने मुद्दे पुर-ज़ोर तरीक़े से अपने होने वाले जनप्रतिनिधियों के सामने रख सकते हैं. राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से अतीत में किए गए वादों पर सवाल पूछ सकते हैं. रोज़-मर्रा की समस्याओं को उठा सकते हैं. देश के आम लोग राजनीतिक ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर अपने नेताओं को कटघरे में खड़े कर सकते हैं.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के इर्द-गिर्द का जाल

अगर यह मौक़ा देशवासियों के हाथ से निकल गया, तो, फिर अगले पाँच साल तक आम लोगों के सामने मूकदर्शक बने रहने के अलावा कोई चारा नहीं है. अभी पूरे देश में माहौल ऐसा होना चाहिए, जहाँ हर तरह के विमर्श में सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता का चेहरा दिखना चाहिए. चाहे राजनीतिक विमर्श हो या मीडिया विमर्श, जनता से जुड़े मुद्दों को ही भरपूर जगह मिलनी चाहिए थी. विडंबना है कि हो इसके विपरीत रहा है. पूरे पाँच साल की तरह चुनावी मौसम में भी आम जनता के मुद्दों के बजाए राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का ही डंका बज रहा है.

चुनाव में आम जनता के सवाल और मुद्दे हैं नदारद

मुख्यधारा की मीडिया से लेकर तमाम मंचों से आम जनता गायब है. आम जनता के सवाल और मुद्दे नदारद हैं. आम जनता का न तो चेहरा दिखाया जा रहा है और ही उस जनता की आवाज़ कहीं सुनाई दे रही है. भारत में अभी भी तक़रीबन सत्तर फ़ीसदी आबादी गाँव-देहात में रहती है. जनगणना, 2011 के मुताबिक़ ग्रामीण जनसंख्या 68.84% और शहरी जनसंख्या 31.16% थी. इस अनुपात में अभी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ होगा. कहने का तात्पर्य है कि अभी भी ग्रामीण जनसंख्या..शहरी जनसंख्या से दोगुना है.

गाँव-देहात में रहने वाले लोग ही बहुसंख्यक हैं. राजनीतिक दलों की क़िस्मत तय करने और सरकार बनाने में संख्यात्मक लिहाज़ से सबसे बड़ी और निर्णायक भूमिका इन लोगों की ही ही होती है. इसके बावजूद चुनावी मौसम में गाँव-देहात में रहने वाले लोगों का चेहरा हर तरह के विमर्श से गायब रहता है. हमेशा ही उन लोगों की आवाज़ नेपथ्य में कहीं खो जाती है. बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े-बड़े अख़बार और अन्य प्रकार की चुनावी चर्चा में इन लोगों का चेहरा कहीं नहीं दिखता है. तमाम नेताओं के ऊल-जलूल दौरा पर ख़ूब बात होती है. यहाँ तक कि अब छोटे से लेकर बड़े नेताओं के मंदिर-मस्जिद जाने की तस्वीरें भी मीडिया में ख़ूब दिखाई जाती हैं.

चुनाव और 'तू-तू मैं-मैं' का राजनीतिक जाल

इन सबके बीच न तो बड़े-बड़े नेताओं के पास और न ही मीडिया के पास गाँव-देहात में रहने वाले लोगों के लिए समय है और न ही उनसे संबंधित मुद्दों पर बात करने के लिए पर्याप्त विमर्श है. विडंबना है कि चुनावी मौसम में भी हर तरह के नैरेटिव को राजनीतिक 'तू-तू मैं-मैं' के आस-पास ही रखा जाता है. पूरा चुनाव मौसमी इस राजनीतिक 'तू-तू मैं-मैं' के बीच निकल जाता है. आम जनता से जुड़ा मुद्दा और समस्या वैसे के वैसे ही धरा का धरा रह जाता है.

सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इस तरह की प्रवृत्ति हाल-फ़िलहाल में ही विकसित हुई है. भारतीय राजनीतिक तंत्र पर ग़ौर से नज़र डालें, तो, यह कोई नयी परंपरा या प्रवृत्ति नहीं है. देश में जब से संसदीय व्यवस्था लागू हुई है और चुनाव की परिपाटी शुरू हुई है, कम या ज़ियादा चुनावी मौसम में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता रहा है. यह सिर्फ़ एक दल या सत्ताधारी दल तक सीमित विषय नहीं है. इसमें कमोबेश देश के हर दल और उनके नेताओं की भूमिका रही है.

हालाँकि हाल-फ़िलहाल के वर्षों में इस तरह की प्रवृत्ति में तेज़ी से इज़ाफ़ा देखने को मिला है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में बीजेपी की सरकार बनी है, इस मोर्चे पर स्थिति और भी बिगड़ी है. पहले कुछ हद तक या कहें गाहे-ब-गाहे आम जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों को चुनाव के वक़्त हर मंच से महत्व मिल जाता था. लेकिन अब स्थिति बद से बदतर हो गयी है. अब चुनावी मौसम में आम जनता से संबंधित मुद्दे तनिक-सा भी हावी नहीं हो पाते हैं. यह कड़वी बात है, लेकिन वास्तविकता है.

आम लोगों के चेहरे और आवाज़ को महत्व नहीं

शिक्षा के स्तर में पहले से काफ़ी विकास हुआ है. कम-से-कम साक्षरता दर के मोर्चे पर यह कह सकते हैं. उसी तरह से मीडिया का स्वरूप भी काफ़ी व्यापक हुआ है. सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों के विस्तार से पिछले दो दशक में मीडिया का फ़लक भी तेज़ी से विस्तृत हुआ है. सैद्धांतिक तौर से यह दोनों ही पहलू ऐसे हैं, जिनसे चुनावी मौसम में आम लोगों के चेहरे और आवाज़ को अधिक महत्व मिलना चाहिए था.

इन दोनों पहलुओं के बावजूद चुनावी मौसम में आम लोगों के हितों और मुद्दों से जुड़े वास्तविक विमर्श का दाइरा और भी सिकुड़ गया है. विडंबना यही है कि स्थिति पहले से भी बदतर हो गयी. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बाहर निकलकर जनता के मुद्दों पर आम जनता के साथ चुनावी चर्चा की गुंजाइश और भी कम हो गयी है. यह देश के लिए भी और आम जनता के नज़रिये से भी चिंतनीय पहलू है.

चुनाव में जाति और धर्म की राजनीतिक उलझन

सामाजिक के साथ-साथ भारत पहले से ही राजनीतिक तौर से जाति और धर्म में उलझा रहने वाला देश है. सामाजिक उलझाव जितना ख़तरनाक है, उसके कहीं अधिक राजनीतिक उलझाव चिंता की बात है. आदर्श रूप में होना यह चाहिए था कि जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता, वैसे-वैसे जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक उलझाव के स्तर में कमी होनी चाहिए थी. इस मोर्चे पर भी समय के साथ ही विपरीत धारा ही बह रही है.

पूरा राजनीतिक तंत्र जाति और धर्म के इर्द-गिर्द सिमट गया है. चाहे अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को साधने की बात हो या फिर अधिकांश सीट पर उम्मीदवारों को तय करने की कसौटी हो, व्यवहार में जाति-धर्म ही वो दो प्रमुख पहलू है, जो सबसे ज़ियादा हावी है. यह कमोबेश हर राजनीतिक दल पर लागू होता है. सैद्धांतिक तौर से भले ही राजनीतिक दल इससे इंकार करें, लेकिन व्यावहारिक रूप से देश के राजनीतिक तंत्र का यही असली चेहरा है.

वास्तविक मुद्दों को दरकिनार करने की रणनीति

जाति और धर्म की राजनीतिक उलझन में देश के आम लोगों को इस कदर उलझा कर रखा गया है कि चुनावी मौसम में अब जनता भी इन्हीं बिंदुओं पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को ही वास्तविक चर्चा और मुद्दा समझने लगी है या समझने को विवश होने लगी है. सामाजिक ताना-बाना में धर्म और जाति हावी है, लेकिन राजनीतिक तंत्र में इन दोनों के हावी होने से आम जनता के वास्तविक मुद्दों को दरकिनार करना नेताओं के लिए आसान हो जाता है. सत्ता के शीर्ष पर विराजमान नेताओं के लिए सरकारी से लेकर राजनीतिक जवाबदेही से बचना आसान हो जाता है.

चुनावी मौसम में सवालों की बारिश होनी चाहिए. लेकिन यह बारिश जनता की ओर से होनी चाहिए. राजनीतिक सवालों में जनता के मसले कहीं पीछे छूट जाते हैं. एक उदाहरण से समझें, तो देश में महिला सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या है. लेकिन इस पर जनता चुनाव के समय उस रूप में मुखर नहीं हो पाती है, जिससे सरकार और राजनीतिक दलों पर पर्याप्त दबाव बन सकें. अभी दो बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच 'शक्ति' शब्द के अर्थ से जुड़े आरोप-प्रत्यारोप को मीडिया के हर मंच पर ख़ूब महत्व मिला.

कुछ दिन पहले मुंबई में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमलावर अंदाज़ में मोदी सरकार पर तंज कसा था, जिसमें 'शक्ति' शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था. उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक फ़ाइदे के लिहाज़ से इस शब्द की व्याख्या करते हुए देश की महिलाओं के लिए ख़ूब-अच्छी-अच्छी बातें की. उन्होंने महिलाओं को 'शक्ति' शब्द से जोड़ते हुए राहुल गांधी पर सियासी हमला किया. इस प्रकरण को मीडिया में जमकर कवरेज मिला.

महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को मिलना चाहिए महत्व

हालाँकि इस पूरी क़वा'इद में राहुल गांधी का मंतव्य महिला सुरक्षा से संबंधित नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलटवार के बाद एक महत्वपूर्ण पहलू प्रासंगिक हो जाता है, जिस पर लोक सभा चुनाव के मद्द-ए-नज़र व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी. यह पहलू महिला सुरक्षा से संबंधित था. इस मोर्चे पर देश में स्थिति कितनी ख़राब है, इसके लिए देश की आम जनता को किसी उदाहरण या सुबूत की ज़रूरत नहीं है. इस समस्या से जुड़ी कई घटनाएँ रोज़ सामने आती हैं. बलात्कार, यौन शोषण, लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़, कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटनाएँ आम बात हो गयी है. मणिपुर जैसी घटनाएँ देश ही नहीं मानवता को शर्मसार करती हैं.

महिला सुरक्षा कितनी बड़ी समस्या है, यह साबित करने के लिए भले ही सरकार या राजनीतिक दलों को सुबूत की ज़रूरत हो, लेकिन आम जनता के लिए यह वास्तविकता है. चुनाव में यह मुद्दा बनना चाहिए था, लेकिन जान बूझकर राजनीतिक दल ख़ासकर सत्ताधारी दल इस तरह के विमर्श को बढ़ावा नहीं देते हैं. इस मसले पर मीडिया में भी कमोबेश राजनीतिक जुमला-बाज़ी को ही अधिक महत्व दिया गया. वास्तविक समस्या के प्रति सरकार, सत्ताधारी और विपक्षी दलों की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर चर्चा नहीं हुई.

महिला सुरक्षा के मसले पर राजनीति ख़तरनाक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि देश की लड़कियाँ-महिलाएँ देवी का रूप हैं. महिलाओं को सशक्त करने की बात भी कहते हैं और दावा भी करते हैं. लेकिन पिछले एक दशक में उन्होंने किसी भी मंच से इस बात की गारंटी नहीं दी है कि देश की हर लड़की, हर महिलाओं की सुरक्षा सरकार की ज़िम्मेदारी है. देश में किसी महिला के साथ बलात्कार नहीं होगा, यौन शोषण की घटनाएँ नहीं होंगी और बतौर प्रधानमंत्री इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक चश्मों से बात नहीं की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की गारंटी देनी चाहिए. आम जनता को इस नज़रये से ही सोचना होगा.

सिर्फ़ बीजेपी तक यह पहलू सीमित नहीं है. देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत तमाम दलों के शीर्ष नेतृत्व को इस प्रकार की गारंटी देनी चाहिए. महिलाओं की सुरक्षा का मसला इतना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि इसमें किसी तरह के अपवाद की रत्तीभर गुंजाइश नहीं है. चुनाव का समय है, ऐसे में हर दल को इस बात की गारंटी देनी चाहिए. महिला सुरक्षा का मसला एक उदाहरण मात्र है, जिसके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनावी माहौल के बीच भी इस तरह के ज़रूरी मुद्दों की राजनीतिक तौर से क्या अहमियत रह गयी है.

चुनाव वादों पर सवाल का होता है समय

पिछले चुनाव के वक्त़ तमाम दलों और उनके उम्मीदवारों ने आम लोगों से क्या वादा किया था, उन वादों पर सवाल का समय है. उसमें भी जो दल सत्ता में रहा है, उससे सबसे अधिक सवाल बनता है. इस रूप में बात होनी चाहिए. बीजेपी 10 साल से सत्ता में है. नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं. ऐसे में स्वाभाविक तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से देश की आम जनता का सवाल सबसे अधिक बनता है.

सरकारी व्यवस्था और आम लोगों की सहूलियत

नोटबंदी के समय और कोरोना काल में आम लोगों को कितनी परेशानी हुई थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए. कोरोना महामारी ने देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम की कलई खोलकर रख दी थी, इसको आम जनता कैसे भूल सकता है. उस वक़्त सबसे बड़े भुक्तभोगी की कैटेगरी में देश के आम लोग ही शामिल थे. चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकारी दबदबा बनाने के लिए मनमुताबिक़ क़ानून बनाए गए. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे हैं. आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव के लिहाज़ से इन सब मसलों पर चर्चा होनी चाहिए.

चुनाव में नागरिक अधिकारों पर हो व्यापक चर्चा

नागरिक अधिकारों को कमज़ोर करने की सरकारी कोशिशों पर बात होनी चाहिए. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में नागरिकों के मौलिक अधिकार की धज्जियाँ उड़ाई गयी. सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात पर मुहर लगा दी है. इस स्कीम से जुड़े आँकड़ों से ऐसे-ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जो भयावह भी हैं और आम नागरिकों के लिहाज़ से चिंतित करने वाले भी हैं. जिन लोगों या कंपनियों को प्रवर्तन निदेशालय आरोपी बनाती है, बाद में उन लोगों या कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को भारी चंदा मिलता है. इस तथ्य को साबित करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों को समझना मुश्किल नहीं है.

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर होनी चाहिए बात

बॉन्ड के माध्यम से बड़े-बड़े कारोबारी और बड़ी-बड़ी कंपनियों की ओर से सत्ताधारी दलों को मोटी रक़म मिली है, यह अब किसी से छिपा नहीं है. इनमें केंद्र की सत्ता पर क़ाबिज़ बीजेपी के साथ ही अलग-अलग समय पर राज्यों की सत्ता पर बैठी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, बीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस शामिल हैं. सरकारी और राजनीतिक तंत्र पर आम जनता का विश्वास और संवैधानिक अधिकारों के लिहाज़ इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए. हालाँकि देशव्यापी स्तर पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है.

राजनीतिक उछल-कूद है महत्वपूर्ण मुद्दा

आम जनता के लिहाज़ से एक और मसला है, जिसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनना चाहिए. राजनीतिक उथल-पुथल और नेताओं की उछल-कूद एक बड़ा मुद्दा है. अब सांसद या विधायक ही नहीं, पूरी की पूरी पार्टी रातों-रात, दिनदहाड़े या पलक झपकते इस पार से उस पार चले जाते हैं. आम जनता देख रही है कि कैसे राजनीतिक दल या नेता सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ाइदे के लिए रातों-रात पाला बदल लेते हैं. पिछले चुनाव में मिले जनादेश या जनता के समर्थन से इन राजनीतिक दलों या नेताओं को कोई सरोकार नहीं रहता है. मौजूदा सांसद या विधायक जब रातों-रात पाला बदलते हैं, तो, सीधे-सीधे जनता से धोखा होता है. हालाँकि इस मसले पर किसी तरह की चर्चा नहीं होती है. बस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में उलझकर यह मुद्दा कुछ दिनों में शांत हो जाता है.

प्राथमिक शिक्षा और चिकित्सा की हो गारंटी

इन सबके साथ ही देश की आम जनता के लिहाज़ से सबसे ज़रूरी मुद्दा..देश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा से जुड़ा है. इन दोनों मोर्चों पर कई तरह के सवालों को चुनावी मौसम में जगह मिलनी चाहिए. यह दोनों विषय इतना महत्वपूर्ण है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति मज़बूत हो, तो, दो दशक में किसी भी देश का कायाकल्प हो सकता है. हालाँकि इस दोनों मसलों पर राजनीतिक दलों की ख़ामोशी चुनाव के महसूस की जा सकती है. यहाँ वादों की बात नहीं हो रही है, गारंटी की बात हो रही है.

महंगाई, बेरोज़गारी, ग़रीबी हैं बुनियादी मुद्दे

इनके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी, कुपोषण जैसे मसले बुनियादी चुनावी मुद्दे हैं, जिन पर ही राजनीतिक दलों और उनके नेताओं..ख़ासकर सत्ताधारी दल से जमकर सवला पूछा जाना चाहिए. आज़ादी के साढ़े सात दशक बाद भी भारत में 67 लाख बच्चे 'जीरो फूड' की कैटेगरी में हैं. यह शर्म की बात है. इस पर चर्चा होने के बजाए पूरे मुद्दे को ही दबाने का प्रयास किया जाता है. भारत में समस्या यही है कि राजनीतिक तौर से मसलों का चयन होता है, जिनको चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दल महत्व देते हैं और उन पर बात करना चाहते हैं.

जीडीपी वृद्धि नहीं आर्थिक विकास पर हो बात

इससे आम जनता से जुड़ी समस्या ख़त्म नहीं होती है. ग़रीबी, भूखमरी, कुपोषण, आर्थिक असमानता, जाति आधारित सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं दबाने का मसला नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार कर उसे जड़ से ख़त्म करने के मसले हैं. जीडीपी वृद्धि दर का हवाला देकर उसे देश के विकास का आभासी चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन आर्थिक असमानता की बढ़ती खाई की चुनौती से नहीं निपटा जा सकता है. जीडीपी पर कैपिटा के मोर्चे पर भारत की नंबर 120 देशों के बाद आता है. देश के 80-85 करोड़ लोग खाने के लिए सरकार से मिलने वाले अनाज पर निर्भर हैं. हम जीडीपी वृद्धि पर तो बात करते हैं, लेकिन समझना होगा कि यह आर्थिक विकास नहीं है. आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बुनियादी फ़र्क़ पर आम लोगों में विस्तार से बात होनी चाहिए.

आर्थिक असमानता क्यों नहीं बन पाता चुनावी मुद्दा?

अभी हाल ही में आर्थिक असमानता से जुड़े कुछ आँकड़े एक स्टडी में सामने आए हैं. अर्थशास्त्री नितिन कुमार भारती, लुकास चांसल, थॉमस पिकेटी और अनमोल सोमांची ने स्टडी के आधार एक रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट को "भारत में आय और धन असमानता, 1922-2023: अरबपति राज का उदय'' नाम दिया गया है.

इस रिपोर्ट से जुड़े आँकड़े डराते हैं. ये आँकड़े जीडीपी वृद्धि दर की तेज़ रफ़्तार और देश की पाँचवीं अर्थव्यवस्था से जुड़े दावे और आम लोगों की वास्तविक स्थिति के बीच के विरोधाभास को स्पष्ट करते हैं. आर्थिक असमानता ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया है. इस मोर्चे पर ब्रिटिश राज से भी ख़राब स्थिति हो गयी है. देश के सबसे अमीर एक फ़ीसदी लोगों के पास देश की 40 फ़ीसदी संपत्ति है. देश के कुल आय में इन एक फ़ीसदी लोगों की हिस्सेदारी तक़रीबन 23 फ़ीसदी है.

'क्रोनी कैपिटलिज्म' की तस्वीर को बयाँ करने वाले इन आँकड़ों पर आम जनता के बीच चर्चा होनी चाहिए. मोदी सरकार या बीजेपी इन आँकड़ों को ग़लत बता सकती है, लेकिन आम जनता की वास्तविक स्थिति क्या है, इसे गाँव-देहात में जाकर ही बेहतर तरीक़े से समझा जा सकता है. अभी भी वहाँ लोग 20-20 रुपये, 30-30 रुपये के लिए अथक परिश्रम करते हैं. आर्थिक वृद्धि का दंभ भरने वाली सरकार और राजनीतिक तंत्र के लिए इसे समझना मुश्किल होगा.

राजनीतिक दलों का चुनावी मुद्दों पर क़ब्ज़ा

यह वास्तविकता है कि राजनीतिक दलों का चुनावी मुद्दों पर क़ब्ज़ा होता है. उसमें भी जनता से जुड़ी वास्तविक ज़रूरतों और समस्याओं को चुनावी मुद्दे नहीं बनने देने में सरकार और सत्ताधारी दल की भूमिका सबसे अधिक प्रभावी होती है. अमुक दल या नेता ने अमुक दल या नेता पर क्या आरोप लगाए या क्या टिप्पणी की और सामने से क्या जवाब आया..यह सही मायने में चुनावी मुद्दा नहीं है. वर्षों से ऐसी परिपाटी का ही विकास किया गया है. इस मोर्चे पर अभी देश के आम लोगों को और जागरूक होने की ज़रूरत है.

राजनीतिक दलों या उनके कुछ नेताओं के साथ सरकारी तंत्र से ग़लत होता है, तो, वे मीडिया से लेकर सड़क तक आरोप-प्रत्यारोप और धरना-प्रदर्शन में जुट जाते हैं. इन परिस्थितियों में आम जनता से साथ और समर्थन की उम्मीद भी करते हैं. इसके विपरीत अगर आम लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव होता है, तो राजनीतिक दल और उनके नेता महज़ चंद बयानों तक अपनी ज़िम्मेदारी को सीमित कर लेते हैं. ऐसे मामलों में राजनीतिक दल या नेता आम लोगों के पक्ष और हक़ में धरना-प्रदर्शन के लिए सड़क पर संघर्ष करते हुए कम ही दिखते हैं.

सियासी नहीं वास्तविक मुद्दों को मिले महत्व

इस परिदृश्य में बदलाव लाकर या बदलाव होने पर ही भारत में आम चुनाव के साथ किसी भी चुनाव के वास्तविक महत्व को आम लोगों के नज़रिये से स्थापित किया जा सकता है. अन्यथा, युग-युगांतर तक चुनाव राजनीतिक दलों के लिए महज़ सत्ता पाने का एक माध्यम बनकर रह जाएगा और आम लोग मतदान के दिन वोट डालने वाले एक उपकरण बनकर रह जाएंगे. देश के आम लोगों को मतदाता के महत्व को समझना चाहिए. संसदीय व्यवस्था में आम लोगों को पार्टी कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करने से भी बचने की ज़रूरत है. इस तरह की प्रवृत्ति का विकास होने से राजनीतिक दलों को जवाबदेही से बचने का रास्ता मिल जाता है. साथ ही इन दलों के लिए राजनीतिक नफ़ा-नुक़सान के लिहाज़ से चुनावी मुद्दों को गढ़ने में आसानी हो जाती है.

[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ़ लेखक ही ज़िम्मेदार हैं.]

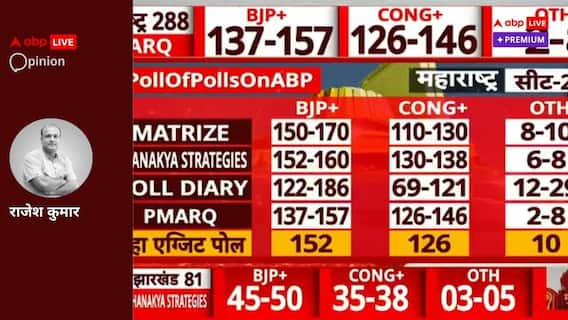

“ Exit Poll: महाराष्ट्र में दरार का मिला फायदा तो झारखंड में चल गया बीजेपी का 'आदिवासी कार्ड'

“ Exit Poll: महाराष्ट्र में दरार का मिला फायदा तो झारखंड में चल गया बीजेपी का 'आदिवासी कार्ड'

ट्रेंडिंग न्यूज

टॉप हेडलाइंस